全国7万以上の観光・観光地クチコミ検索サイト

全国7万以上の観光・観光地クチコミ検索サイト

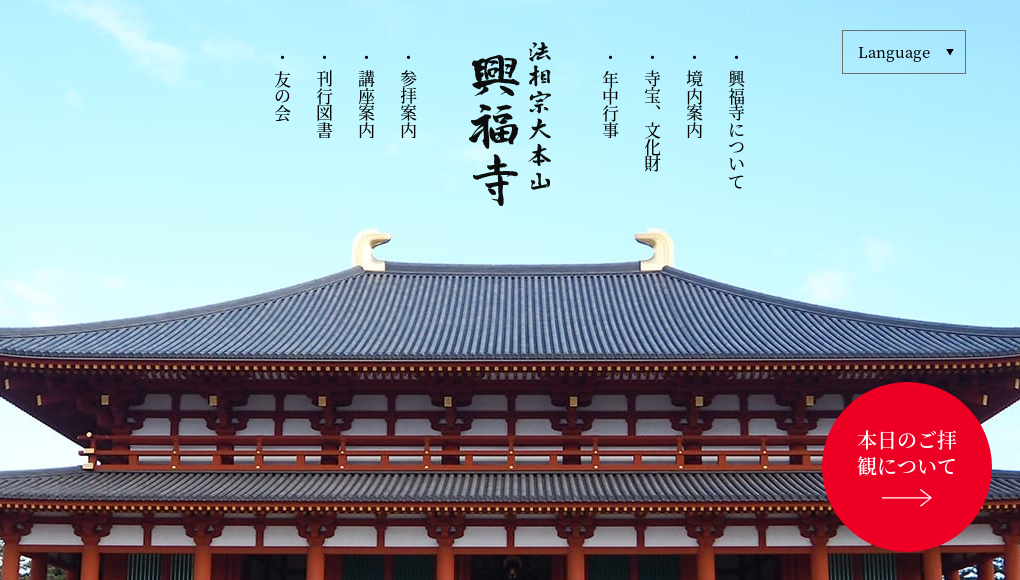

江戸時代火災で焼失した中金堂の再建を祝う落慶法要が行われたのは、2018年(平成30年)ニュースでも大きく放送されました。発掘調査から20年の歳月をかけ再建、東大寺大仏殿に次ぐ大きさの木造建築、国宝の本尊釈迦如来坐像をお祀り、腰をひねりカッコいい立ち姿の四天王像が四方を守ります。法相宗大本山、西国三十三所第9番札所(南円堂)、境内に併設された国宝館には、天平の美少年と言われた阿修羅像は、八部衆立像の八人の神様のひとりで、仏法を守り司る役目があるとか、またその中でも他に印象的な

近鉄奈良駅に近く、奈良観光では欠かせない。駐車場も有り、バスも利用しやすい。国宝館は素晴らしい仏像が数多く展示され、五重塔等歴史ある複数の建築物がまとまって有るので、初めてでも見て回るのに良いです。今回4度目の奈良観光。コロナ禍で公開が延期されている五重塔の内部を見たい。北円堂も期間限定で公開されていますが、貴重な仏像が壁の隙間の見えるお堂にそのままに安置され、ありのままの状態を見られて嬉しい反面、風雨の影響も受け劣化が進みそうでもったいない気も。全部の像を環境の良い国宝館に納めるのは無理でしょうが、湿度や温度管理された場所で長くその姿をとどめて貰いたい。

ユネスコの世界遺産です。藤原氏の氏寺で、起源は西暦669年(天智8年)に中臣鎌足が重病を患った際に夫人の鏡女王が快気を祈願して創建したのが始まりで、現在地へは平城遷都の710年(和銅3年)に移築されました。その後天皇や藤原氏により、次々と社殿が造営され大規模な伽藍が形成されました。中世に幾度も戦火や火災により焼失し、再建を繰り返している場所でもあります。幕末以降に廃仏毀釈や廃寺令など憂き目に遭ったものの、現在に至り不屈の精神を感じるお寺です。

興福寺 / Kohfukuji Temple 藤原氏の氏寺として和銅3年(710年)の平城遷都とともに創建。五重塔、三重塔、東金堂、南円堂など多くの重要文化財が残る。また、東金堂は国宝に指定されており、木造十二神将立像や木造維摩居士坐像・文殊菩薩坐像、四天王立像も国宝に指定されている。国宝のオンパレード。そして世界遺産。

千葉から伊勢・奈良の寺社巡りの旅で2022/6/1と6/6に訪れました。高畑町のパークステーション高畑第1(全日600円)に車を止め浮見堂から飛火野を廻り興福寺にたどり着きました。

世界遺産興福寺は再建された中金堂や五重の塔等、数々の伽藍がありじっくり楽しめます。国宝館も阿修羅像含む数多くの国宝が展示され、見所満載ですね。起源は西暦669年、奈良時代に思いを馳せるのも楽しいですね。

近鉄奈良駅から東大寺方面に東に向かうと五重塔が見えてくる。近くで眺めるのも良いが猿沢池越しに眺めるのがおすすめ。更に夕暮れ時に奈良国立博物館からみるシルエットもたまらない。さらに五重塔の見所と言えば二月堂から小さく見える姿も可愛らしい。人気の阿修羅像や仏頭は国宝館で観る事ができる。興福寺の仏頭の歴史を知りそのお顔の表情がなおさら好きになった。興福寺は東大寺や春日大社への行き帰りに寄れるのも良い。他にも南円堂の西にある三重塔も国宝。勿論、沢山の鹿さんが迎えてくれる。さらに帰りは猿沢池側の階段をおり三条通りのお土産屋さんや奈良町の街並みを訪れるのもまた楽しい。